Más de 200 obras componen la exposición que puede verse hasta el 16 de febrero

Fortunata y Jacinta y Los Episodios Nacionales son dos cumbres de su vasta trayectoria

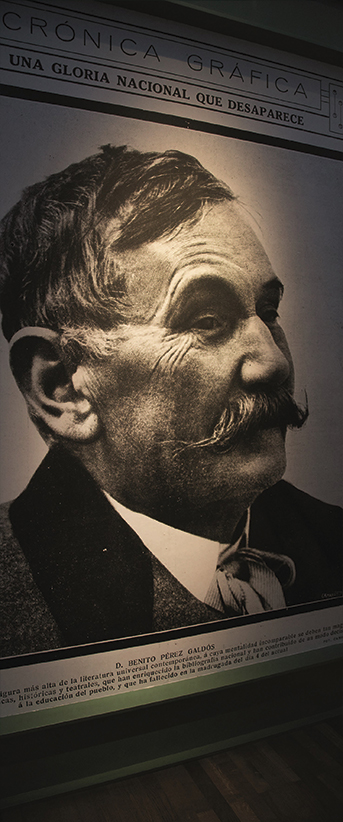

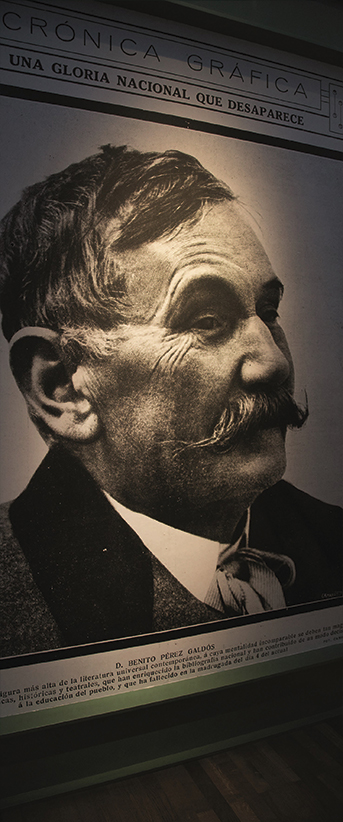

Este año a punto de empezar se cumplen los cien del fallecimiento de una gloria nacional española: Benito Pérez Galdós. Se reeditan obras que no han dejado de leerse desde su publicación y se programan actos para recordar y homenajear a quien no ha dejado de estar de actualidad. Destaca la exposición organizada por la Biblioteca Nacional, Acción Cultural Española y el Gobierno de Canarias: “Benito Pérez Galdós. La verdad humana”, abierta hasta el 16 de febrero.

Aunque hubo ataques memorables contra su persona y su obra (el epíteto garbancero es de los más sonados por venir de quien viene, Valle-Inclán), a Galdós, cuando se van a cumplir cien años de su fallecimiento, ya no se le discute. Puede decirse de él algo parecido a lo que se dijo, hace tiempo, de Neruda, también criticado en su momento, que no se le discute porque no se discuten los Andes. Galdós está hoy considerado, feliz y justamente, una gloria nacional. A los previsibles y merecidos fastos del centenario se adelanta la exposición “Benito Pérez Galdós. La verdad humana”, que, tras pasar por la Biblioteca Nacional (BNE), irá a Las Palmas en abril y a Tenerife en septiembre. A través de más de 200 obras (manuscritos, libros, esculturas, grabados y lienzos) procedentes de los fondos de la BNE y otras instituciones y colecciones privadas, se sigue la intensa vida del escritor. Una vida tranquila e inquieta a la vez, larga, discreta y muy prolífica.

Su forja de escritor estuvo en las calles madrileñas. Recién llegado a la capital para estudiar Leyes, se convierte en un paseante tenaz y un observador implacable que hace suya la ciudad recién conocida, escrutando a sus habitantes y observando su modo de hablar, todo lo cual, paisaje, paisanaje y habla, incorporará luego con escrupulosa fidelidad a sus novelas. Los días, como dijo él mismo, se le iban “en flanear por las calles”. Se hace asiduo de los cafés: el Fornos, el Universal, el Suizo, sustituyen a la universidad, que frecuenta poco. Los años sesenta del XIX asisten a los amenes del reinado de Isabel II, con episodios como las manifestaciones estudiantiles en la noche de San Daniel o la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil, reprimidas ambas de un modo sangriento. El espectáculo de los sargentos llevados calle Alcalá arriba para ser fusilados, que él contempla “transido de dolor”, le parece “el más trágico y siniestro” visto en su vida. Tiene 23 años y el horror de la escena, además de hacerle aborrecer en adelante la guerra civil y la pena de muerte, le empuja, según dirá, a buscar alivio en sus “amados libros y en los dramas imaginarios que nos embelesan más que los reales”. Enseguida empieza su carrera literaria, una carrera que se compone de más de cien tomos y más de 5.000 personajes y que le convierten en “el novelista español, por antonomasia después de Cervantes, comparable con los gigantes de la novela europea de la época” (José Luis Abellán).

Sus primeras novelas –La fontana de oro, La sombra, El audaz– denotan un romanticismo tardío y un afán de trascender el costumbrismo. En la década siguiente, títulos como Doña Perfecta, Gloria, La familia de León Roch o Marianela son obras de tesis que muestra su empeño en combatir el inmovilismo social. En los ochenta da a la imprenta El amigo Manso, Tormento, La de Bringas, Miau y esa obra maestra y gran mural madrileño que es Fortunata y Jacinta. A esas alturas, Galdós ya es un maestro del naturalismo que ha incorporado a sus novelas nuevas técnicas, como la del monólogo interior. En los noventa aparecen Ángel Guerra, Tristana, Nazarín, Misericordia. Claro que si una obra destaca en su trayectoria, esta es los Episodios Nacionales, que escribió prácticamente a lo largo de toda su vida, con algún paréntesis. Los Episodios Nacionales, que responden a sus intereses más profundos como escritor, abarcan desde Trafalgar a la I República y a Cánovas, el artífice de la Restauración. Realista empedernido, Galdós se documentó a fondo para plasmar en su serie “el vivir, el sentir y hasta el respirar de la gente”. Consultó libros de historia, entró a saco en los anuncios del rancio Diario de Avisos, en el que encontró una mina sobre la vida cotidiana de principios del XIX, tuvo la suerte de entrevistarse en Santander con el último superviviente de Trafalgar, un viejecito apellidado Galán que había sido grumete en el Santísima Trinidad, y acosó a Mesonero Romanos para que le contara cómo era la vida de antaño. Para los últimos Episodios contaba ya con su propia memoria. Fue, por supuesto, un trabajador infatigable que escribía unas once cuartillas diarias y, a veces, veinte.

Pero su vida trascendió la literatura. Le interesó la política (dijo que “tan absurdo es politiquear por oficio como esquivar con escrúpulos monjiles las participaciones más elementales en el vivir público”), siendo diputado en 1886 y 1907 con los republicanos y 1910 con la coalición republicano-socialista.

En 1901, el estreno de su obra Electra, basada en un sonado caso judicial que implicaba a la Iglesia, se convirtió en un acontecimiento nacional. La función, que derivó en una manifestación de cientos de personas acompañando al autor hasta su casa entre vítores, fue apoteósica. Habían acudido algunos jóvenes de la neonata generación del 98: Baroja, Maeztu, Azorín. En una escena culminante, Maeztu, cuenta Baroja en sus memorias, gritó “abajo los jesuitas”. Otros espectadores abandonaron, indignados, el teatro. Y la onda expansiva se mantuvo durante varios días. Hubo algaradas callejeras, cargas policiales, ataques al clero y elogios de Galdós, y viceversa. Cuando, en 1912, fue presentado como candidato al Nobel, las fuerzas católicas sintieron su candidatura como una provocación y presentaron para contrarrestarla la de Menéndez Pelayo. Tímido y poco dado a hablar de sí mismo, pero amigo de los viajes y amante de las mujeres, aunque solterón empedernido, Galdós va a estar muy presente este año. Sus obras están a mano para volver a ellas (la Biblioteca Castro saca estos días los diez Episodios Nacionales de la Cuarta serie: de Las tormentas del 48 al final del reinado de Isabel II, La de los tristes destinos) y la exposición de la BNE nos muestra a un escritor que inventó “una imagen moderna del ser humano” y “ofreció en sus obras literarias un modelo de ser humano real, verdadero, en sintonía con su contemporaneidad, que a la vez no renunció a la herencia literaria del Siglo de Oro”.

Más de 200 obras componen la exposición que puede verse hasta el 16 de febrero

Fortunata y Jacinta y Los Episodios Nacionales son dos cumbres de su vasta trayectoria